天干地支的起源与演变揭秘

天干地支,作为中国古代文化的重要组成部分,早在数千年前就开始渗透到人们的生活和思维方式中。它不仅在传统的命理学、农历、节令、以及日常生活中占有举足轻重的地位,更深刻地影响了中国古代的天文学、历法和哲学思想。天干地支体系源远流长,起源与演变的历程充满了神秘色彩与智慧的结晶。本文将带您揭开天干地支的起源与演变背后的故事,探索这一传统文化的深厚底蕴。

天干地支的起源:从自然现象到历法系统

天干地支体系的形成并非一蹴而就,而是经历了漫长的历史演变。最早的天干地支概念可以追溯到原始社会的天文学和阴阳五行学说。古代中国人对自然现象的观察,使他们逐渐认识到宇宙万象的变化规律,并试图通过数字和符号来记录这些变化。天干与地支的结合,正是这一思想的体现。

天干最早起源于古代的“十干”,这些干代表了五行的相生相克以及宇宙间的不同气象。具体来说,天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个,它们分别对应木、火、土、金、水五行的阴阳变化。而地支则来源于古代的“十二支”,它们对应着十二生肖以及一年中的十二个月份。最早的地支,除了代表年份的轮转,也同时关联着农事活动的节气变化。这一组合为后来的历法制度奠定了基础。

天干地支的演变与历法体系的形成

随着社会的发展和天文学的进步,天干地支不仅仅局限于记录年份的轮转,逐渐演化成了一个完整的纪年系统。早在公元前的夏商时期,天干地支就已开始在朝廷的日常事务中使用,用于确定年份和季节,帮助农民规划农业活动,并准确制定祭祀等重要仪式。

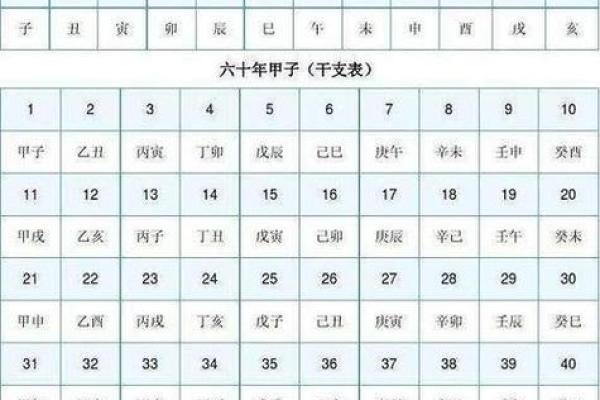

到了西周时期,天干地支已经成为了国家的法定纪年系统。周朝的历法使用的是“干支纪年法”,这一系统在古代中国的时间管理中发挥了重要作用。天干与地支的配对方式形成了一个60年的循环周期,每一年都会根据天干和地支的组合来标记。这一循环不仅仅是纪年方式,还融入了古人对时间流转的哲学理解,展现了宇宙万象的和谐与规律。

天干地支的文化意义与实际应用

天干地支体系不仅仅是一个简单的纪年工具,它还深深扎根于中国的文化与哲学当中。首先,在命理学中,天干地支与人的命运、五行相生相克密切相关。通过分析出生年月日的天干地支组合,古人能够推测出一个人的性格特点、运势走向以及未来可能的变化。

此外,天干地支也广泛应用于中国的传统节气与农历。每年12个月份与天干地支的组合,不仅帮助农民确定播种和收割的最佳时机,还影响了节令的变换和节日的安排。例如,农历新年的日期与天干地支的关系非常密切,春节的来临往往标志着一年之始,而这一切都与天干地支的循环周期息息相关。

天干地支的现代传承与创新

尽管天干地支体系深深扎根于传统文化之中,但在现代社会,它依然保持着不可忽视的生命力。随着时代的发展,人们对天干地支的理解与应用不断拓展。在命理学、风水学、甚至现代的文化创意产业中,天干地支仍然发挥着独特的作用。

例如,在企业命名、婚姻配对等实际生活中,很多人依然会根据天干地支的组合来寻求好运和吉祥。与此同时,随着文化复兴的推动,越来越多的年轻人开始对这一传统文化产生浓厚兴趣,尝试通过各种途径学习和应用天干地支知识。而这些文化传承的努力,也让这一古老的符号体系在现代社会焕发出了新的光彩。

天干地支作为中华文化的瑰宝,经历了几千年的历史沉淀与演变,它不仅为我们提供了认识宇宙、解读时间的独特视角,也帮助我们理解和传承了古人的智慧。今天,天干地支不仅是中国古代文化的象征之一,它还在现代社会中找到新的生命与价值。